Eran tiempos turbulentos. Tiempos de crisis y cambios radicales. Tiempo de héroes, en definitiva. Y la tierra del sol naciente, poco fértil para las cosechas o los minerales preciosos, demostró una vez más ser fecunda en hombres extraordinarios. A mediados del s. XIX, Japón se enfrentaba posiblemente a la peor crisis de toda su Historia. Peor que cuando los mongoles de Kublai Khan asomaron a sus costas 500 años atrás. Peor que cuando los galeones europeos empezaron a merodear por su litoral, cargados de cañones y misioneros de peligrosas ideas, en los albores del s. XVI. Tiempos extraordinarios requieren tipos extraordinarios, y lo cierto es que no hubo escasez de ellos. Hoy vamos a hablar de uno de esos personajes que reescribieron los libros de Historia con sus propias manos. Hablamos de Sakamoto Ryoma; un auténtico Che Guevara japonés que, al igual que el guerrillero argentino, vivió intensamente, murió joven y se convirtió en un icono para los siglos venideros.

En la década de 1850, Japón entero estaba al filo del abismo. El mundo moderno había venido a llamar a su puerta en forma de flota de acorazados americana, y nadie estaba preparado para recibir a semejante visita. El Japón que se encontraron los buques del comodoro Perry cuando se presentaron en la bahía de Edo en 1853 era básicamente un reino medieval, tecnológicamente atrasado y socialmente anacrónico. Llevaba dos siglos congelado en el tiempo, totalmente aislado del mundo exterior. Pero, apenas quince años después, el panorama iba a ser radicalmente distinto. El último shogun Tokugawa abdicaría en favor del emperador, poniendo punto final a cientos de años de feudalismo, y Japón se embarcaría en un vertiginoso proceso de modernización que pronto iba a ponerlo a la par de las potencias occidentales. Históricamente hablando, un auténtico milagro. Y uno de los principales hacedores de este prodigio fue un simple ronin de provincias, un insignificante samurái de bajo rango que acabó siendo el gran timonel de la revolución que se estaba fraguando.

Sobre Sakamoto Ryoma, uno de los padres de la patria del Japón moderno, se podrían escribir una docena de libros y aún quedarían cosas que contar. Lo que logró este hombre en sus escasos 31 años de vida es más de lo que muchos podemos aspirar a alcanzar en tres siglos. Las andanzas de Ryoma y los tiempos que le tocó vivir, esos convulsos y sangrientos últimos estertores del shogunato Tokugawa, dan para mucho, y volveremos sobre ellos a menudo en este blog. Pero hoy vamos a centrarnos en el gran punto de inflexión en la vida de Ryoma. El momento en que cambia su destino y, con él, el de todo el país. Vamos a contar la historia de cómo el joven Sakamoto Ryoma encontró a su maestro y mentor, Katsu Kaishu (otro gigante de la historia japonesa), y de cómo una sola conversación a la luz de la luna basta para que el destino de un hombre, y el de una nación entera, den un giro de 180 grados.

Bakumatsu: el principio del fin de la era Tokugawa

Hasta que se topa con Katsu, Sakamoto Ryoma era poco más que un terrorista callejero, uno de tantos exaltados que merodeaban katana en mano por las calles tratando de arreglar la política nacional a espadazo limpio. Las enseñanzas de Katsu iban a enseñarle a Ryoma el camino para agitar los cimientos del país, transformar a la sociedad y construir un mundo nuevo. Y, de paso, convertirse en la leyenda que es hoy en día. Pero, para entender por qué Ryoma y tantos otros jóvenes se dejaban la vida alegremente en sangrientas algaradas callejeras, es preciso explicar cómo eran las cosas en el Japón de mediados del s. XIX, cuando las potencias extranjeras empezaron a llamar violentamente a su puerta. Pongámonos en situación.

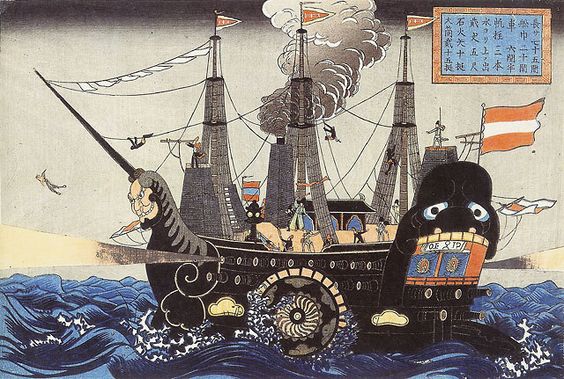

La Historia ha llamado a esta época el Bakumatsu, el final del regimen de los shogunes. Japón llevaba cerca de 900 años gobernado por un shogun, y los samuráis estaban en la cúspide de la pirámide social. El emperador era una mera figura en la sombra, sin poder político real, que vivía aislado del mundo en su palacio de Kyoto mientras los shogunes de la dinastía Tokugawa regían los designios del imperio desde el castillo de Edo, la actual Tokyo. Pero ese equilibrio de poderes estaba a punto de cambiar drásticamente. El elemento que iba a descompensar la balanza vino de fuera: en 1853, una moderna flota de barcos de guerra de la marina de EE.UU., al mando del comodoro Perry, se plantó en la bahía de Edo con una demanda en firme al gobierno japonés: tenían que abrir sus puertos a las potencias extranjeras. Tres siglos después las naves negras habían vuelto a Japón, y de nuevo iban a traer turbulencias consigo.

El férreo gobierno Tokugawa había tenido al imperio cerrado a cal y canto desde 1630, y ahora que los bárbaros extranjeros venían otra vez con ganas de montar lío, se veía ante una tesitura imposible. Literalmente, le faltaban siglos para estar a la altura de los occidentales y sus modernas máquinas de guerra. Tenía que olvidar trescientos años de feudalismo y convertirse en un país moderno de la noche a la mañana, o sucumbiría sin remedio. Japón estaba a un paso de seguir el mismo camino que China y sus demás vecinos asiáticos, de convertirse en una colonia de los imperios extranjeros.

Ante semejante crisis, los viejos esquemas no servían. El país se dividió en dos bandos, los partidarios de echar a los bárbaros a patadas de suelo japonés (o perecer honorablemente en el intento), y aquellos que abogaban por posturas más conciliadoras. O sea, por plegarse a la voluntad de los invasores y ganar algo de tiempo. El shogunato, prudentemente, optó por esto último. Haciendo oídos sordos al clamor popular, firmó una serie de acuerdos comercialescon los americanos, luego con los rusos, con los franceses, con los ingleses… Y Japón pronto se llenó de bárbaros de rubios cabellos, largas narices, pintorescas costumbres y no muy agradable olor corporal.

Muchos vieron esto como una deshonra y un imperdonable signo de debilidad. Poco a poco empezó a extenderse la idea de que, si el shogunato no era capaz de expulsar a los bárbaros, tal vez hubiera que recurrir al emperador para que, con su divino poder, pusiera las cosas en su sitio. Si el shogun no hacía su trabajo, entonces estaba de sobra. Recodemos que el título de shogun, originalmente, aludía precisamente a eso, a su tarea de someter a las tribus bárbaras. Resucitaron viejos odios, que en realidad nunca habían muerto del todo, y todos aquellos que tenían cuentas pendientes con los Tokugawa, que no eran pocos, vieron la oportunidad perfecta para saltarles al cuello. Clanes como los Mori de Choshu o los Shimazu de Satsuma, los grandes perdedores de la batalla de Sekigahara, llevaban trescientos años esperando este momento. El ruido de sables empezó a resonar por todo Japón, de manera literal.

Los años que van de 1853 a 1868, cuando el régimen Tokugawa cae definitivamente, fueron una época turbulenta y brutal. La violencia llegó a niveles que no se habían visto desde la era Sengoku. El imperio se dividió en mil y una facciones, cada una con intereses contrapuestos: los partidarios del shogun, los del emperador, los que abogaban por la guerra total contra los extranjeros … Y, en medio del caos, no faltaban quienes se tomaban la justicia por su mano y se echaban al monte katana en mano.

Centenares de jóvenes (y no tan jóvenes) exaltados se zambulleron de cabeza en una espiral de destrucción que tiñó de rojo las calles de Kyoto y las principales ciudades japonesas. Los partisanos de tal o cual facción asesinaban impunemente a los miembros del bando contrario, las reyertas callejeras estaban a la orden del día y el shogunato no daba abasto para mantener el orden público. Licencias artísticas aparte, en el famoso manga Ruroni Kenshin se refleja bastante bien el clima reinante. Ni siquiera los altos cargos del gobierno estaban a salvo. Nunca antes en la historia japonesa ha habido tantos magnicidios en tan corto espacio de tiempo.

Ryoma, el ronin que cambiaría el destino de Japón

Soplaban vientos de revolución. Y toda revolución que se precie necesita de héroes. Dice el proverbio chino que, históricamente hablando, vivir en tiempos interesantes es una auténtica maldición, y desde luego a Sakamoto Ryoma le tocó vivir una época “interesante” como pocas. Nuestro hombre era uno de esos aspirantes a salvador de la patria que tanto abundan en el Bakumatsu. Viendo sus más bien modestos inicios en el ruedo de la política nacional, nadie hubiera apostado a que ese jovenzuelo provinciano se convertiría en una de las figuras clave en la tormenta de sucesos que estaba por venir.

Ryoma nació en 1835 en el seno de una familia de samuráis de clase media-baja de Tosa, en Shikoku, la menor de las islas principales del archipiélago nipón. Desde pequeño demostró aptitud para la esgrima y, siendo poco más que un adolescente, obtuvo el grado más alto de la escuela Hokushin Itto Ryu, una de las más prestigiosas del momento. Precisamente sus estudios del arte de la espada le llevaron a Edo, donde fue testigo en primera persona de la llegada de las naves americanas en 1853. Aquello le causó un profundo impacto. Las escenas de pánico que vio en las calles le convencieron de que no podía quedarse sentado mientras su país se enfrentaba a la peor crisis de su historia. Era hora de pasar a la acción.

Pero, como diría Lenin, ¿qué hacer? De momento volvió a Tosa por un breve tiempo, y allí se contagió del ambiente revolucionario que bullía en todos los rincones de la provincia. Estaba decidido. El joven maestro de esgrima iba a poner su espada y su vida al servicio del país. Había que expulsar a los bárbaros de suelo japonés a como diera lugar y, si para ello era preciso echar abajo el castillo de Edo con el shogun dentro, que así fuera. Ni corto ni perezoso, cogió la katana de la familia y se escapó de casa en medio de la noche con rumbo a Edo. Había abandonado a sus padres, a sus hermanos, a su clan entero. Se había convertido en un ronin para consagrar su vida a la revolución. No tenía mucha idea de cómo hacer llegar a buen puerto esa revolución, pero tampoco le importaba. Ya se le ocurriría por el camino.

Recién llegado a Edo en 1862, Ryoma se unió a un grupúsculo clandestino de esos que proliferaban como setas bajo la alargada sombra de los muros del castillo. Su gran plan para cambiar el destino de la nación era rebanarle el gaznate a algún gerifalte del gobierno y correr delante de la policía por las calles. No era muy original, a decir verdad. Había muchos como él, y se estaban convirtiendo en un verdadero problema para el shogunato. Era cuestión de tiempo que se empezaran a organizar y a conspirar para alcanzar metas mayores.

Tiempo de sicarios: los años de plomo del Bakumatsu

Ryoma y sus correligionarios lo tenían claro: la política del shogunato era una vergüenza. Si los Tokugawa no eran capaces de ponerle freno a los desmanes de los extranjeros, había que echarlos a patadas. Pero, para empezar, había que acabar con todos aquellos vocingleros que abogaban por abrir los puertos y dejar que los bárbaros se colaran hasta la cocina. Si no hacían algo, esa chusma con ínfulas intelectuales iba a acabar llevando al país a la ruina. Y el más destacado de esos ideólogos de medio pelo era Katsu Kaishu, el hombre fuerte del shogunato en asuntos navales. Dispuesto a hacerse un nombre por sí mismo, Sakamoto Ryoma decidió que la manera más rápida de cambiar las cosas era limpiarle el forro a Katsu.

Katsu Kaishu es un personaje poliédrico y fascinante, con cuya vida y milagros se pueden escribir también unos cuantos libros. Hijo de humildes samuráis urbanos de Edo, Katsu se las arregló para labrarse una carrera en la política e ir subiendo puestos en el escalafón hasta convertirse en un pez gordo del gobierno Tokugawa. Y todo ello a base de talento, inteligencia y una personalidad arrolladora. De joven estudió con los holandeses en Nagasaki, donde aprendió idiomas, ciencias y, lo más importante, el arte de la navegación moderna. Él fue el elegido para para capitanear el barco que llevaría hasta San Francisco en 1860 a la delegación japonesa, la primera en cruzar el Pacífico desde hacía casi 300 años. Su experiencia como diplomático en ultramar acabó por convencerlo de la necesidad de abrir el país a los extranjeros.

Para Katsu, el único medio posible para sacar a Japón de su atraso y poder mirar a la cara a los países occidentales era, precisamente, aprender de ellos. Su fama de amigo de los bárbaros había convertido a Katsu en una figura no demasiado popular entre sus contemporáneos. La suya era una posición parecida a la de los afrancesados en la España de 1808. Pero, como suele ocurrir, los prejuicios del vulgo eran bastante injustificados. Katsu estaba lejos de ser un vendepatrias. Amante del compromiso y el diálogo, Katsu siempre trataba de ganarse a sus adversarios con la palabra. Y solía lograrlo a menudo. También era un experto espadachín, pero rara vez hacía gala de ello. Medio en broma, medio en serio, solía comentar que, de tanto tiempo metida en la vaina, su katana se había quedado incrustada en ella de tal modo que le sería imposible desenvainar aunque quisiera. Viendo sus dotes de negociador, maldita la falta que le hacía, claro.

Pero, en 1862, pocos eran los que veían en Katsu a un prohombre de la patria. Su cabeza era una de las más buscadas por los revolucionarios de medio Japón. Y Sakamoto Ryoma quería ser la espada justiciera que acabara de una vez por todas con aquel traidor chupatintas vendido a los bárbaros.

Dos titanes frente a frente

Acercarse a Katsu resultó más fácil de lo esperado. Ryoma se las arregló para conseguir una carta de recomendación de Matsudaira Shungaku, daimyo de Fukui y alto cargo del gobierno, lo que le daba la excusa perfecta para presentarse en la puerta de Katsu. Ni corto ni perezoso, se encaminó a su casa resuelto a hacerle una visita que nunca olvidaría. Aquella noche de otoño en que Ryoma y Katsu se encontraron frente a frente iba a ser uno de esos momentos que cambian la Historia para siempre. Una noche para la leyenda. Pero no exactamente del modo que Ryoma había previsto.

Espada al cinto, sin miedo ni vergüenza, Sakamoto Ryoma se plantó en la mansión Katsu con el firme propósito de rajarlo de arriba a abajo. Se dice que no iba solo, había reclutado a un camarada de ideas parecidas para que lo acompañara (Chiba Jutaro, maestro espadachín de su misma escuela). Pero hacía falta algo más que un par de herreruzas para impresionar a Katsu. El viejo zorro no tuvo inconveniente ninguno en invitarlo a pasar y, una vez servido el té de rigor que todo anfitrión japonés ofrece a sus huéspedes en señal de cortesía, fue directo al grano:

“Así que has venido a matarme, ¿eh? Adelante, puedes desenvainar cuando quieras. Solo te pido que, primero, nos sentemos a hablar tranquilamente. Si después de que escuches lo que tengo que decirte sigues queriendo acabar conmigo, no te detendré.”

Ryoma no era el primer ronin idealista y de acero fácil que se presentaba ante Katsu con la intención de rebanarle el pescuezo. Probablemente tampoco sería el último. La manera que tenía el bueno de Katsu de gestionar ese tipo de situaciones era siempre la misma: sentarse a hablar con su asesino y razonar sus puntos de vista con detalle. Hasta la fecha, decía Katsu riendo, nadie había seguido con ganas de sacar la katana después de aquellas pequeñas charlas. En su estudio, rodeado de libros escritos en chino, inglés, holandés y quién sabe cuántos idiomas más, Katsu tomó la palabra y empezó su discurso. Le explicó a Ryoma el por qué de la necesidad de abrir Japón al exterior.

Según Katsu, la única oportunidad que tenía Japón para sobrevivir a la inminente invasión era, precisamente, aprender de los bárbaros y su tecnología. En su estado, la marina nipona no era rival para las modernas flotas extranjeras. Solo un loco o un fanático podía pensar en vencer en una guerra contra las potencias occidentales. Había que abrirse al extranjero, comerciar, aprender, para así modernizar el país a todos los niveles, empezando por la marina. Y había que darse prisa. Con tantas cosas por hacer, no era momento de perder el tiempo en luchas internas. Los conflictos y revueltas que desangraban al país únicamente lo hacían más vulnerable ante la amenaza exterior.

La única opción realista para salvar a Japón del desastre era convertirse en una nación moderna. Y para conseguirlo, había que emplear a personas de valía sin importar su origen ni su extracción social. Ese era el objetivo de Katsu. Para eso trabajaba día y noche, sin importarle la incomprensión de sus paisanos. Ryoma estaba anonadado. Nunca había visto antes un hombre de tal altura de miras, de ideas tan revolucionarias, que viera tan claramente hacia dónde debía ir el país. Katsu Kaishu era un gigante, un titán de mente preclara en medio de un gobierno de enanos incapaces de ver más allá de sus propias narices.

La metamorfosis de Ryoma

Estuvieron conversando hasta el amanecer. Hablaron de muchas cosas. Tantas, que la mente de Ryoma apenas podía asimilar toda la información que entraba por sus oídos. Las posibilidades que se abrían ante él parecían infinitas, y hasta entonces no se había atrevido siquiera a imaginarlas. Fascinado por los argumentos de Katsu, no pudo sino caer rendido ante el poder de sus ideas. Le había abierto los ojos cual Morfeo dándole la píldora roja a Neo en una Matrix decimonónica. Desbordado, Ryoma cayó de hinojos frente a aquel pequeño hombrecillo de mente colosal, reconociendo su propia pequeñez. Según cuenta el propio Katsu en sus memorias, estas fueron sus palabras:

“Es cierto que esta noche he venido aquí con la intención de quitarte la vida, fuera lo que fuera lo que tuvieses que decir. Pero, ahora que he escuchado tus palabras, me avergüenzo de mi propia estupidez y estrechez de miras. Te ruego que me permitas convertirme en tu discípulo.”

Ryoma se convirtió aquella misma noche en pupilo de Katsu. Desde que Pablo se cayó del caballo a las puertas de Damasco no se había visto una conversión igual. De la noche a la mañana, aquel fanático xenófobo que solo pensaba en echar a los extranjeros al mar pasó a estudiar ávidamente el idioma, las leyes y las ciencias occidentales bajo la tutela de Kaishu Katsu, el amigo de los bárbaros. En poco tiempo, Ryoma se convertiría en su alumno más aventajado, y acabaría llegando bastante más lejos de lo que el propio Katsu jamás pudo adivinar. Aquel encuentro cambiaría el rumbo de la Historia japonesa hasta límites insospechados.

Hay quien dice que, cuando se presentó en casa de Katsu, Ryoma no estaba tan convencido de matarlo de buenas a primeras. Al parecer tenía sus dudas y, antes de echar mano a la espada, quería escuchar sus razones. Darle la oportunidad de explicarse. En realidad, la carta de presentación de Matsudaira Shungaku (que había servido de Ryoma de salvoconducto para acercarse a Katsu) ya le ponía sobre aviso de las aviesas intenciones del ronin. Pero el señor Matsudaira, que sabía que en el fondo Ryoma no era mal chico y veía en él potencial para hacer grandes cosas, pedía a Katsu en su carta que le hiciera ver lo errado de sus maneras. Confiaba en que, una vez más, el poder de persuasión de Katsu serviría para sacar a aquel jovenzuelo alocado del lado oscuro y convertirlo en alguien de provecho. Y vaya si lo haría.

El héroe de la revolución

Los logros de Ryoma en los años siguientes son sencillamente increíbles, y sus aventuras demasiadas como para contarlas en unos pocos párrafos. Él fue quien negoció el acuerdo entre los dos principales clanes opositores al shogunato, Satsuma y Choshu, enemigos irreconciliables hasta entonces. Una vez sellada la alianza, la caída del régimen Tokugawa fue cuestión de meses. Y, en sus ratos libres, cuando no estaba esquivando a la policía secreta o batiéndose en duelo con alguno de los asesinos a sueldo que las facciones contrarias enviaban contra él, Ryoma se dedicaba a menesteres tales como fundar la Kaientai, la primera compañía mercantil de la Historia de Japón (origen de lo que en el futuro sería la archiconocida Mitsubishi), estudiar derecho internacional, armar barcos con la última tecnología extranjera o esbozar el borradores de constituciones para el futuro Japón.

Sakamoto Ryoma, el montaraz ronin de Tosa, empezó sus andanzas a golpe de espada, después cambió la katana por un revólver Smith & Wesson, y finalmente acabó decidiendo que su mejor arma era un código de leyes. La palabra, no el acero ni el plomo, era el único instrumento capaz de forjar el nuevo mundo que Katsu y él querían para su pueblo. Acaso esa fue la lección más valiosa de las muchas que su maestro le enseñó. Aquella noche de otoño, a la luz de la luna, Katsu le había demostrado al joven Ryoma que las ideas son más poderosas que cualquier arma. Tanto Ryoma como Katsu eran maestros de la espada. Perfectamente podían haber resuelto la cuestión cruzando sus aceros, según la costumbre samurái. Pero, en vez de eso, prefirieron sentarse y hablar. Y, como suele decirse, cuando el discípulo estuvo preparado, el maestro Katsu apareció ente él.

Siempre que se pregunta a los japoneses sobre sus personajes históricos favoritos, Sakamoto Ryoma aparece en los primeros lugares de la lista. Con su melena de estrella de rock, sus botas de cowboy, sus excentricidades y su fama de dandy, es una figura que resulta atractiva a ojos de los ciudadanos del s. XXI. Ciertamente, fue un hombre adelantado a su tiempo. Al igual que su maestro Katsu, su visión llegaba más lejos de lo que el resto de sus compatriotas eran capaces de atisbar. Quién sabe lo que hubiese llegado a conseguir si no hubiese sido asesinado en 1867, con apenas 31 años. El joven timonel de la revolución jamás llegaría a ver los frutos de la gran obra cuyas líneas maestras él mismo había trazado. Pero las extrañas circunstancias que rodearon su muerte fueron la última gota que faltaba para convertirlo definitivamente en leyenda. Ryoma, aquel insignificante ronin de provincias, iba a ser el símbolo del nuevo Japónque estaba a punto de nacer. Al fin, la Revolución había encontrado al héroe que tanto había estado buscando.

Fuentes e imágenes:

- Fuente: https://historiasamurai.com/2016/09/27/sakamoto-ryoma-el-samurai-revolucionario/

- Hillsborough, R. (1999); Ryoma: Life of a Renaissance Samurai; Ridgeback Press

- Hillsborough, R. (2015); Samurai Tales: Courage, Fidelity, and Revenge in the Final Years of the Shogun; Tuttle Publishing

- Jansen, M. (1994); Sakamoto Ryoma and the Meiji Restoration; Columbia University Press

- samurai-archives.com

iyue2q

0mzb3l

h13tal